アメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)はなんの神様なのか?またどのようなご利益があるのか?

簡単な説明、ご利益、呼び方・表記、祀られている神社について一覧でまとめています。

もっと詳しく

アメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)はなんの神様?

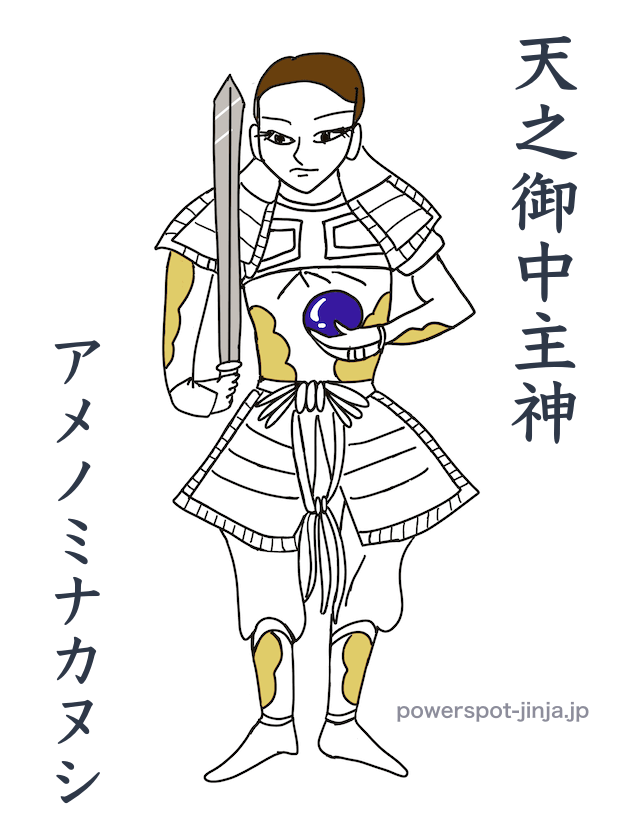

日本神話「古事記」によると、「天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)」は天地開闢(てんちかいびゃく)の時に最初に登場した、宇宙の中心に存在し支配する神様です。

通称「アメノミナカヌシ」と呼ばれています。

最初に誕生した宇宙の中心にいる神様

世界が初めて生まれた時、最初の一柱として誕生したとされています。まだこの時は世界に形はなく、神々は自然に発生した時代。

名前の漢字の通り「天(あめ=てん)の真ん中を司る主」という名前の通り、宇宙(天)の中心にいて支配する最高神です。

人の形をしておらず、男性・女性も無い独神(ひとりがみ)として現れ、すぐに姿を隠しました。

古事記の記載内容

「古事記」を見ると、世界が生まれた時に誕生した五柱(別天神)のうちの一柱で、最初に誕生したのがアメノミナカヌシと記載されています。

天地初めて発りし時に、高天原に成る神の名は、天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)

日本書紀の記載内容

次に「日本書紀」を見てみると、本編には登場していません。

※アメノミナカヌシを含めた最初に登場した五柱は別天津(別の世界の神様)であることから、本編では省略されたと考えられています。

異伝(一書)として、第一段の第四にのみ登場しています。

「まずは国常立尊(クニノトコタチ)、次に国挟槌尊(クニサツチノミコト)が現れ、その次に「高天原に生まれた神の名を天之御中主尊という」と記載されています。

「古事記」とは神様の現れる順番が異なっています。

先代旧事本紀の記載内容

史書「先代旧事本紀」によると、アメノトコタチノカミ(天之常立神)と同一神と記されています(※1)

第一の、ともにお生まれになった天つ神

天之御中主尊(アメノミナカヌシノミコト)[または天之常立神(アメノトコタチノミコト)という]

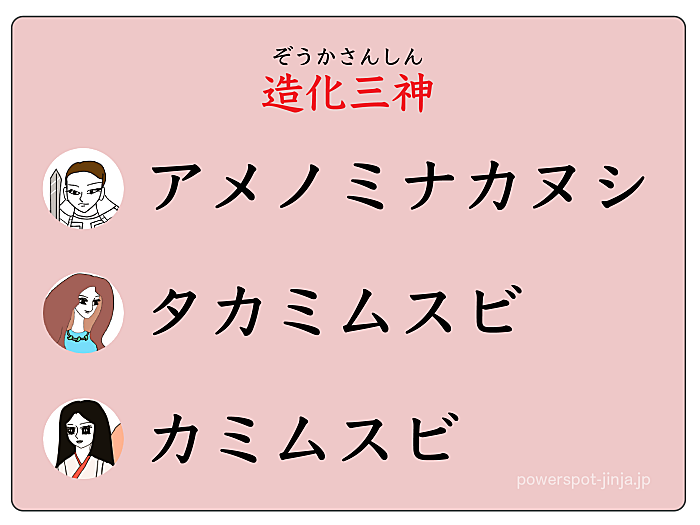

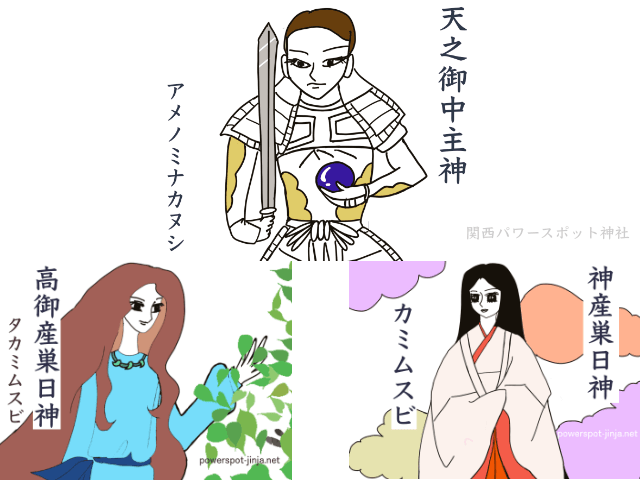

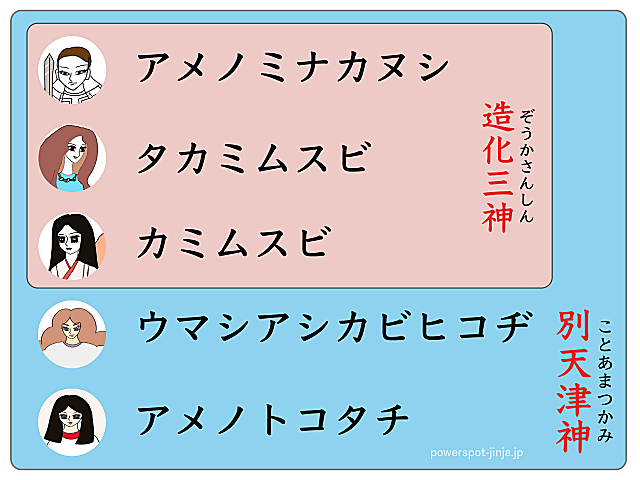

造化三神

アメノミナカヌシに続いて高御産巣日神(タカミムスビノカミ)、神産巣日神(カミムスビノカミ)が現れました。

この三柱のことを造化三神(ぞうかさんしん)と呼んでいます。

造化三神全てが祀られている神社は大阪のサムハラ神社。アメノミナカヌシ様として人気の神社です。

神様と言えば天照大御神(アマテラスオオミカミ)が浮かびますが、天之御中主大神(アメノミナカヌシ)はそれらの神様よりももっと以前の神様になります。

▲造化三神(アメノミナカヌシ・タカミムスビ・カミムスビ)

別天神(ことあまつかみ)

また、造化三神(アメノミナカヌシ・タカミムスビ・カミムスビ)の三柱と、その後の4番目・5番目に誕生した神様・ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)とアメノトコタチノカミ(天之常立神)の二柱を合わせた五柱のことを別天神(ことあまつかみ)と言います。

神格形成と神仏習合:天の中央は北極星、最高神としての神格化

「古事記」や「日本書紀」において、天之御中主神(アメノミナカヌシ)の記述はきわめて簡略であり、天地開闢の際に最初に顕れた神として名前が記されるのみで、その具体的な神格や活動についての言及はほとんど見られません。

これは「古語拾遺」や「伊勢国風土記逸文」においても同様で、いずれも名称が記載されるにとどまっています。

「古事記年報」に掲載された寺田恵子氏の論考「天之御中主神の神明をめぐって」によれば、アメノミナカヌシは古代の自然祭祀や在地信仰から生じた神ではなく、中国古代の道教思想、とりわけ宇宙論的な「天の中心観念」に基づいて形成された神様であると指摘されています。

道教において「天の中央」は北極星に比定され、その神格化が「天皇太帝」として表されます。

この「天皇太帝」が日本に伝わり、最高神としての観念が天之御中主神の形成に影響した可能性があるとされます。

さらに「天皇太帝」という呼称が、後の「天皇」という称号の成立とも関連するのではないか、という見解も研究の場で提示されています。

中世以降、神仏習合の展開により、北極星や北斗七星を神格化した妙見菩薩(みょうけんぼさつ)と天之御中主神(アメノミナカヌシ)は習合され、同一視されるようになりました。

また、妙見信仰と結び付いた「水天宮」においても祀られるようになり、安産や水難除けの神格と統合されています。

例えば大阪・星田妙見宮のように、妙見菩薩を「宇宙の中心にある最高神」とみなす信仰は、神道における「造化三神」(アメノミナカヌシ、タカミムスビ、カミムスビ)と重なる観念をもっています。

そのため、神仏習合の過程で両者は相互に影響し合い、結果として天之御中主神は妙見菩薩や造化三神と同一視され、広く信仰の対象として確立していったのです。

アメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)のご利益

「古事記」と「日本書紀」からアメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)のご利益をまとめました。

厄除け

アメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)は宇宙の中心であり、宇宙とつながる神様です。最高神。

普段は宇宙に隠れていますが、常に見ていて災いを未然に防いでくれるイメージが強いことから、厄除けのご利益が最も期待できます。

健康長寿・無傷無病

先回りして防いでくれることから、結果的に何事も起こらず、その結果、健康長寿・無傷無病のご利益があります。

計画の成功、事業成就

アメノミナカヌシは「造化三神(天地創造の神)」の一柱であり、物事を始める力・創造の根源を象徴します。

この点から、事業を立ち上げる際や新しい挑戦を始める際に、事業の成就や計画の成功のご利益があるとされています。

また、宇宙の秩序を司る神であることから、組織や事業の流れを正しく整えるご利益があると考えられています。

安産

元々は水天宮はアメノミナカヌシと無関係でしたが、幕末から明治時代前後に水天宮の御祭神として加えられたことから安産のご利益が追加されました。

(ただ後から加えられたこともあり、アメノミナカヌシのイメージと少しかけ離れている印象があります。)

- 厄除け

- 健康長寿・無傷無病

- 計画の成功、事業成就

- 安産

呼び方・表記

一般的なアメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)以外にも呼び方は色々あります。書物や神社によって読み方が変わりますが、すべて同一神です。

また、古事記・日本書紀以外の書物や新興宗教は別の神様(アメノトコタチ・クニノトコタチ・豊受大神など)と同一神としていることもあります。

| 呼び方・表記 | 意味 |

|---|---|

| アメノミナカヌシ | 一般的な呼び名 |

| 天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ・アマノミナカヌシノカミ) | 古事記での呼び方・表記。神社により呼び方が異なる |

| 天之御中主尊(アメノミナカヌシノミコト) | 日本書紀での呼び方・表記。神社により呼び方が異なる |

| 天之御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) | 神社の呼び方 |

| 天御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) | 神社の呼び方 |

| 天御中主命(アメノミナカヌシノミコト) | 神社の呼び方 |

| 天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) | 神社の呼び方 |

| 天御中尊(アメノミナカヌシノミコト) | 神社の呼び方 |

| 豊受大神(トヨウケノオオカミ) | 伊勢神道は「神道五部書」などで豊受大神(トヨウケノオオカミ)の本体がアメノミナカヌシと同一神であるとしている |

| 天之常立神(アメノトコタチノカミ) | 「先代旧事本紀」は天之常立神(アメノトコタチノカミ)がアメノミナカヌシと同一神としている(※1) |

| 国常立尊(クニノトコタチノミコト) | 吉田神道は国常立尊(クニノトコタチ)がアメノミナカヌシと同一神とし、大元尊神(宇宙根源の神)に位置づけている |

大阪府にアメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)が祀られている神社

| 神社名(大阪府) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| サムハラ神社 | さむはらじんじゃ | 大阪市西区立売掘 | 主祭神の一柱が天之御中主大神(あめのみなかぬしのおおかみ)、サムハラ神霊 造化三神 全てが祀られている |

| 大宮神社の相殿「天御中主社」 | おおみやじんじゃ「あめのみなかぬししゃ」 | 大阪市旭区大宮3丁目 | 御祭神の一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 出雲大社大阪別院 | いずもたいしゃ おおさかべついん | 大阪市東住吉区山坂5丁目 | 御祭神の一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) 造化三神 全てが祀られている |

| 楫取神社 | かじとりじんじゃ | 大阪府阪南市鳥取 | 御祭神の一柱が天御中主命(アメノミナカヌシノミコト) |

| 黒田神社 | くろだじんじゃ | 大阪府藤井寺市北條町 | 主祭神が天御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) |

| 大仁八阪神社 | だいにやさかじんじゃ(やさかじんじゃ) | 大阪市北区大淀中3丁目 | 相殿の一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 高瀬神社 | たかせじんじゃ | 大阪府守口市馬場1丁目 | 主祭神が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 忠岡神社 | ただおかじんじゃ | 大阪府泉北郡忠岡町 | 御祭神の一柱が天御中主命(アメノミナカヌシノミコト) |

| 建水分神社 | たけみくわりじんじゃ | 大阪府南河内郡千早赤坂村 | 主祭神の一柱(中殿)が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 日置天神社 | ひおきてんじんじゃ | 大阪府枚方市招提南町2丁目 | 主祭神の一柱が天御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) |

| 飛来天神社(枚岡神社の末社) | ひらいてんじんじゃ | 大阪府東大阪市出雲井町7 | 末社・飛来天神社の主祭神が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 霊符社(大阪天満宮の摂末社) | れいふしゃ | 大阪市北区天神橋(大阪天満宮内) | 主祭神が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 星田妙見宮(小松神社) | ほしだみょうけんぐう(こまつじんじゃ) | 大阪府交野市星田9丁目 | 御祭神の一柱が天之御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) 造化三神 全てが祀られている |

京都府にアメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)が祀られている神社

| 神社名(京都府) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 阿須須岐神社 | あすすぎじんじゃ | 京都府綾部市金河内町 | 御祭神のうちの一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 天津神社(京都) | あまつじんじゃ | 京都府京都市北区平野宮本町 | 主祭神の一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)、造化三神とも祀られている |

| 粟田神社 | あわたじんじゃ | 京都市東山区粟田口鍛冶町1 | 御祭神(合祀)のうちの一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 石清水八幡宮の摂社「石清水社」 | いわしみずはちまんぐう(いわしみずしゃ) | 京都府八幡市八幡高坊 | 摂社「石清水社」の主祭神が天之御中主命(アメノミナカヌシノミコト) |

| 木嶋坐天照御魂神社(蚕の社) | このしまにますあまてるみたまじんじゃ(このしまじんじゃ・かいこのやしろ) | 京都府京都市右京区太秦森ケ東町 | 御祭神の一柱が天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ) |

| 幸神社(出雲路幸神社) | さいのかみのやしろ(いずもじさいのかみのやしろ) | 京都市上京区寺町通今出川上る西入幸神町303 | 相殿神のうちの一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)。さらに末社「金毘羅社」の御祭神の一柱も天御中主尊(アメノミナカヌシノミコト) |

| 城南宮の末社「妙見社」 | じょうなんぐう(みょうけんしゃ) | 京都市伏見区中島鳥羽離宮町7 | 末社「妙見社」の御祭神が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 八神社 | はちじんじゃ | 京都市左京区銀閣寺町26 | 御祭神のうちの一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 日向大神宮 | ひむかだいじんぐう | 京都市山科区日ノ岡一切経谷町29 | 外宮(下ノ本宮)の御祭神の一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 和貴宮神社 | わきのみやじんじゃ | 京都府宮津市宮本431 | 御祭神のうちの一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

兵庫県にアメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)が祀られている神社

| 神社名(兵庫県) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 天之御中主神社(加古川市) | あめのみなかぬしじんじゃ | 兵庫県加古川市加古川町溝之口九ノ坪 | 主祭神が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 天御中主神社(洲本市) | あめのみなかぬしじんじゃ | 兵庫県洲本市池内 | 主祭神が天御中主命(アメノミナカヌシノミコト) |

| 有間神社 | ありまじんじゃ | 兵庫県神戸市北区有野町有野4435 | 御祭神の一柱が天御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) |

| 産霊神社 | うぶすなじんじゃ | 兵庫県豊岡市日高町河江字堂後 | 主祭神が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 岡太神社 | おかたじんじゃ | 兵庫県西宮市小松南町2 | 主祭神が天御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) |

| 黒野神社 | くろのじんじゃ | 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 | 御祭神が天御中主命(アメノミナカヌシノミコト) |

| 龍野神社 | たつのじんじゃ | 兵庫県たつの市龍野町中霞城2 | 配祀神の一柱が天御中主命(アメノミナカヌシノミコト) |

| 丹波大神宮 | たんばだいじんぐう | 兵庫県丹波篠山市畑宮375 | 配祀神の一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 天一神社 | てんいちじんじゃ | 兵庫県佐用郡佐用町 | 主祭神が天之御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) |

| 名草神社 | なぐさじんじゃ | 兵庫県養父市八鹿町石原 | 配祀神の一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 兵庫大神宮 | ひょうごだいじんぐう | 兵庫県兵庫区七宮町2 | 配祀神の一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 和田神社 | わだじんじゃ | 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通 | 主祭神が天御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) |

奈良県にアメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)が祀られている神社

| 神社名(奈良県) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 鎮宅霊符神社(奈良) | ちんたくれいふじんじゃ | 奈良県奈良市陰陽町 | 主祭神の一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ)=鎮宅霊符神 |

| 服部神社(村屋坐彌冨都比賣神社の摂社) | はっとりじんじゃ(むらやにいますみふつひめじんじゃ) | 奈良県磯城郡田原本町 | 御祭神のうちの一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 鴨山口神社 | かもやまぐちじんじゃ | 奈良県御所市大字櫛羅字大湊 | 御祭神のうちの一柱が天御中尊(アメノミナカヌシノミコト) |

| 墨坂神社 | すみさかじんじゃ | 奈良県宇陀市榛原萩原天野 | 主祭神の一柱が天御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) |

滋賀県にアメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)が祀られている神社

| 神社名(滋賀県) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 浅殿神社 | あさどのじんじゃ | 滋賀県野洲市比留田693 | 配祀神の一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 天津神社 | あまつじんじゃ | 滋賀県彦根市荘厳寺4 | 主祭神が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 天之御中主尊神社 | あめのみなかぬしのみことじんじゃ | 滋賀県近江八幡市中之庄町 | 主祭神が天御中尊(アメノミナカヌシノミコト) |

| 天之御中主尊神社 奥宮 | あめのみなかぬしのみことじんじゃ おくのみや | 滋賀県近江八幡市沖島町 | 主祭神が天御中主尊(アメノミナカヌシノミコト) |

| 落神神社 | おちがみじんじゃ | 滋賀県蒲生郡日野町西大路 | 配祀神の一柱が天御中主尊(アメノミナカヌシノミコト) |

| 饒石神社 | にぎいしじんじゃ | 滋賀県近江八幡市西庄町 | 御祭神のうちの一柱が天御中尊(アメノミナカヌシノミコト) |

| 日雲神社 | ひくもじんじゃ | 滋賀県甲賀市信楽町牧75 | 主祭神が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 宮部神社 | みやべじんじゃ | 滋賀県長浜市宮部町 | 主祭神の一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

和歌山県にアメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)が祀られている神社

| 神社名(和歌山県) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 天御中主神社 | あめのみなかぬしじんじゃ | 和歌山県新宮市佐野山田 | 主祭神の一柱が天御中主大神(アメノミナカヌシノオオカミ) |

| 上阿田木神社 | かみあたぎじんじゃ | 和歌山県日高郡高川町初湯川212 | 御祭神の一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 上岩出神社 | かみいわでじんじゃ | 和歌山県岩出市北大池396 | 御祭神の一柱が天御中主命(アメノミナカヌシノミコト) |

| 熊野神社 | くまのじんじゃ | 和歌山県紀の川市中津川315 | 御祭神の一柱が天御中主命(アメノミナカヌシノミコト) |

| 熊野速玉大社の境内社「奥御前三神殿」 | くまのはやたまたいしゃ(おくごぜんさんしんでん) | 和歌山県新宮市新宮1 | 境内社の 御祭神の一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 諏訪神社(湯川) | すわじんじゃ(ゆかわ) | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川169 | 配祀神の一柱が天御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

| 八幡神社(鞆渕) | はちまんじんじゃ(ともぶち) | 和歌山県紀の川市中鞆渕58 | 配祀神の一柱が天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) |

アメノミナカヌシの日本神話についてさらに詳しく

参考文献:

- 正しく読む古事記(インプレス)P.24-25, 第1章 日本を形づくった古事記の神様, 天地開闢で登場, 別天神

- 日本書紀[上巻・下巻](中公文庫)P. 85-147 巻第一, 神代上

- 日本の神様解剖図鑑(X-Knowledge)P. 25-32, 第一章 国の創生神話, 1. 天地の始まり, 別天神

- 古事記 倉野憲司 校注 (岩波文庫)

- 「天之御中主神の神明をめぐって」寺田恵子著、古事記年報・古事記学会編(25), P. 164-183-01

- 日本の神様ご利益事典(神宮館)P. 24-25, 天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)

- 神社と神様がよーくわかる本(秀和システム)P. 126-127, 聖なる国土の誕生と、その前章, 日本を創った神々

- 日本の神様大全(フォレスト出版), P. 96-97 造化三神

- 「日本神話」の謎を楽しむ本(PHP研究所)P. 50-51 天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)