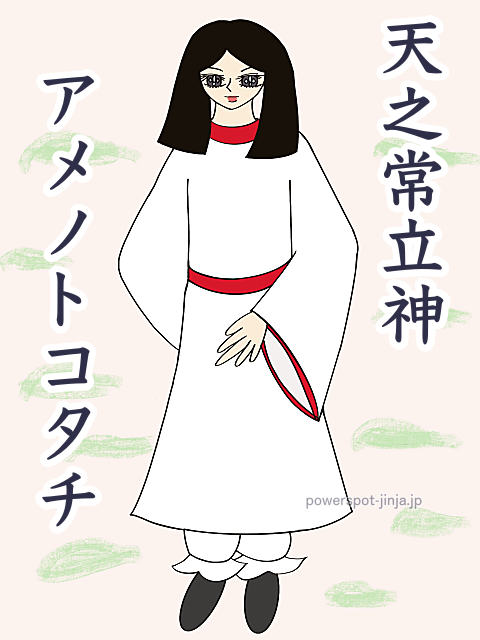

アメノトコタチノカミ(天之常立神)はどんな神様なのか?またどのようなご利益があるのか?

簡単な説明、ご利益、呼び方・表記、祀られている神社について一覧でまとめています。

もっと詳しく

アメノトコタチノカミ(天之常立神)はどんな神様?、どんなご利益があるの?

アメノトコタチノカミ(天之常立神)は、日本神話に登場する神様です。

一般的にアメノトコタチと呼ばれています。

何の神様?

アメノトコタチノカミ(天之常立神)は、天と地が初めて出現した時の神様の一柱です。

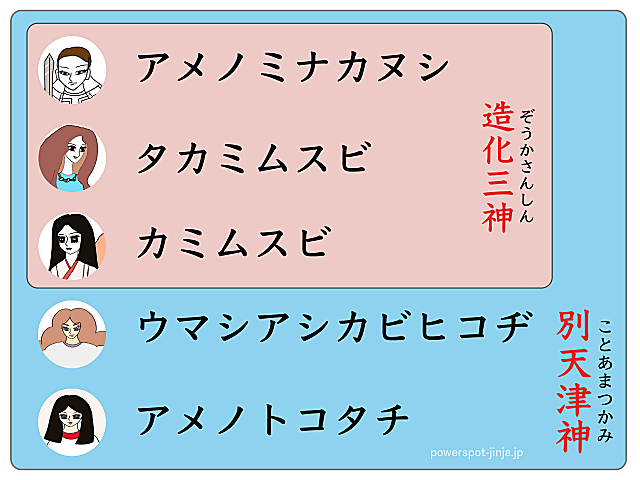

あまり知られていませんが、別天神(ことあまつかみ)の一柱です。

別天神(ことあまつかみ)の五柱の中で、最初に登場したのは、造化三神(アメノミナカヌシ、タカミムスビ、カミムスビ)ですが、その次の4番目に登場した神様がウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)で、5番目に登場した神様がアメノトコタチノカミ(天之常立神)になります。

こららの5つの神様は、特に神道や古代思想の文脈では極めて重要な役割を果たします。

名前の意味から判断すると、以下の通り

- 「天(あめ)」= 天(高天原)

- 「常立(とこたち)」= しっかりと、永遠に立たせる・支える

アメノトコタチノカミ(天之常立神)とは、つまり「天の世界の基盤を支える神」と考えられます。

「正しく読む古事記(武光誠・著)」の「1. 天地の始まり」によると、アメノトコタチは天の基礎となって天を治める神様とされています。

この時代の重要な文献である「古事記」と「日本書紀」からアメノトコタチを解説します。

古事記の記載内容

「古事記」を見ると、世界が生まれた時に誕生した五柱(別天神)のうちの一柱で、5番目に誕生したのがアメノトコタチノカミ(天之常立神)と記載されています。

次に国稚(くにわか)く浮べる脂のごとくして、久羅下那州多陀用弊流(くらげなすただよへる)之時に、葦牙の如く萌え騰る物に因りて成る神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)。次に天之常立神(あめのとこたちのかみ)。

此の二柱の神も、並独神と成り坐して、身を隠しき。上の件五柱の上は、別天神(ことあまつかみ)ぞ。

わかりやすく解説します。

まだ国土が若く、海に浮かぶ油のように不安定で、くらげのようにただよっていた頃、その中から、葦(あし)の芽のようにすっと生えてきたものによって生まれた神の名は、「ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)」です。

次に生まれたのが、「アメノトコタチノカミ(天之常立神)」という神様です。

この二柱の神もまた、ひとりで生まれ(独神)、すぐに姿を隠しました。このようにして現れた最初の五柱の神々を「別天神(ことあまつかみ)」と呼びます。

「日本の神様 解剖図鑑(平藤喜久子)」によると「別天神」のところで、「その後、葦がぐんぐん伸びていくようにして現れた神様がウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)」。そして天がこれからしっかりと存在していくことを意味するアメノトコタチノカミ(天之常立神)が現れた」と書かれています。

古事記の記載は以上になります。

日本書紀の記載内容

次に「日本書紀」を見てみると、いくつかの「一書(あるふみ)」という別伝や異説が並記されており、その中の第三の一書に次のような記述があります。

メインの本文には直接出てこないものの、異伝の一つに「天常立尊(=天之常立神)」の名前が現れます。

天地初めて判(わか)るる時に、まず国常立尊(くにのとこたちのみこと)生れ、次に天常立尊(あめのとこたちのみこと)生まれたまふ。

参考:日本書紀・第一巻・神代上・第三段・一書(異伝)書1

わかりやすく解説すると、日本書紀は古事記と異なり、「天地が初めて分かれたときに、最初に国常立尊(クニノトコタチノミコト)が生まれ、その次に天常立尊(アメノトコタチノミコト)が生まれました」と書かれてあります。

その他の書物の記載内容

史書「先代旧事本紀」によると、アメノミナカヌシノカミ(天之御中主神)と同一神と記されています。

第一の、ともにお生まれになった天つ神

天之御中主尊(アメノミナカヌシノミコト)[または天之常立神(アメノトコタチノミコト)という]

神様の位置づけ・役割

アメノトコタチノカミ(天之常立神)の位置づけ・役割について、古事記と日本書紀から読み解きます。

「古事記」におけるアメノトコタチの役割と位置づけ

- 天地開闢の初期に、世界がまだ不安定な状態にあったときに現れた神様のひとり(一柱)

- 5柱の「別天神(ことあまつかみ)」の中の最後の神様として登場

- 独神(ひとりがみ)として、男女の性を持たず、単独で現れてすぐに姿を隠す

古事記から意味することは、アメノトコタチノカミ(天之常立神)は、天の秩序を立てるための抽象的な原理・存在と見なされます。

姿を隠すのは、神様の役割は「現れて行動する」よりも、「存在して世界を支える」からです。

「日本書紀」におけるアメノトコタチ役割と位置づけ

「日本書紀」の本文では直接登場しませんが、第三の一書(異伝)のところで、「まず国常立尊(クニノトコタチノミコト)、次に天常立尊(アメノトコタチノミコト)が生まれた」と記されています。

ここでは、「地(国)を支える神様=国常立尊(クニノトコタチノミコト)」のあとに、「天を支える神=天常立尊(アメノトコタチノミコト)」が現れました。

つまり日本書紀から意味することは、天地の「柱」のような存在で、神様が活動するための場所・空間(天と地)を安定させる神様としての役割を担当しています。

ご利益

神話・神名・象徴から推定される主なご利益は、以下のように考えられています。

1.天地安泰・国家安寧

天と地がはじめて整ったときに現れた神様であり、「天の秩序・安定」をもたらす存在です。

そのため、国家の安定・社会の平和・天地自然の調和など、大きなスケールでの「安泰」を司るとされます。

- 国家繁栄

- 地域の平和

- 自然災害の鎮めなど

2.基盤を整える/物事の土台を立てる

「常立(とこたち)」という名前の通り、「揺るがない柱、変わらぬ基盤」を意味します。

そのため、「はじまりを整える神様」としても信仰されます。

- 新しい事業

- 人生の土台づくり

- 家の安定

- 引っ越し

- 起業

- 出発時の守護

3.高次の精神性・宇宙的秩序との調和

活動する神様ではなく、「姿を隠した抽象的な神」であることから、精神的な意味合いが強い神様です。

「目に見えない世界」「宇宙的秩序」や「内なる静けさ」とのつながりを担当します。

- 心の安定

- 瞑想

- 精神修養

- 天とのつながり

以上のことから、「派手に動く神様」ではなく、「静かに、すべてを支えている神様」として、ご利益も根本的で大きなものが多いのが特徴です。

アメノトコタチの呼び方・表記

一般的なアメノトコタチノカミ(天之常立神)以外にも呼び方は色々あります。書物や神社によって読み方が変わりますが、すべて同一神です。

| 呼び方・表記 | 意味 |

|---|---|

| アメノトコタチ | 一般的な呼び方 |

| 天之常立神(アメノトコタチノカミ) | 古事記・日本書紀での呼び方・表記。 |

| 天常立尊(アメノトコタチノミコト) | 日本書紀での呼び方・表記。 |

| 天之常立命(アメノトコタチノミコト) | 神社による |

| 國常立命(アメノトコタチノミコト) | 神社による |

アメノトコタチノカミ(天之常立神)が祀られている神社

| 神社名 | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 出雲大社 | いずもたいしゃ | 島根県出雲市大社町 | 本殿御客座の一柱が天之常立神(アメノトコタチノカミ) |

| 金持神社 | かもちじんじゃ | 鳥取県日野郡日野町金持 | 主祭神の一柱が天之常立命(アメノトコタチノミコト) |

| 駒形神社 | こまがたじんじゃ | 岩手県奥州市水沢中上野町 | 御祭神の一柱が天常立尊(アメノトコタチノミコト) |

| 高見神社 | たかみじんじゃ | 福島県北九州市八幡東区高見 | 主祭神の一柱がが天之常立神(アメノトコタチノカミ) |

アメノトコタチノカミ(天之常立神)を祀る神社は少ないですが、天地開闢、別天神(ことあまつかみ)、神代七代(かみよななよ)を祀る神社には、その一柱として祀られています。

また、神道においては「はじまりの神様」として、祝詞(のりと)や神道行事の中で重視される存在です。

アメノトコタチの日本神話についてさらに詳しく