ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)はどんな神様なのか?またどのようなご利益があるのか?

簡単な説明、ご利益、呼び方・表記、祀られている神社について一覧でまとめています。

もっと詳しく

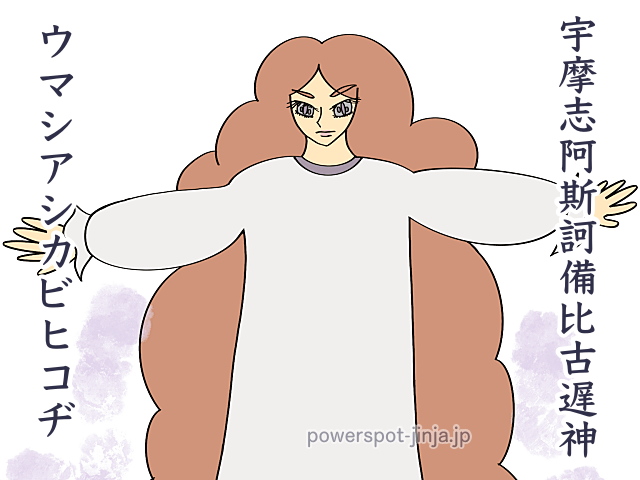

ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)はどんな神様?

ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)は、日本神話に登場する神様、天と地が初めて出現した時の神様の一柱です。一般的にウマシアシカビヒコヂと呼ばれています。

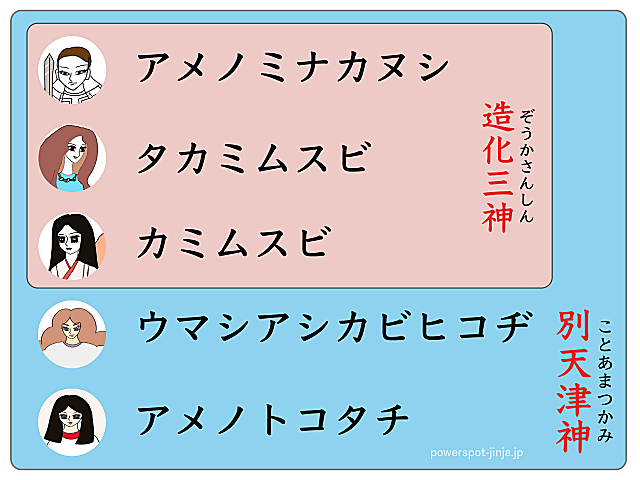

名前が非常に長く、漢字でも読みにくいことから一般にはあまり知られていませんが、別天神(ことあまつかみ)の一柱です。

別天神(ことあまつかみ)の五柱の中で、最初に登場したのは、造化三神(アメノミナカヌシ、タカミムスビ、カミムスビ)ですが、その次の4番目に登場した神様がウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)になります。

特に神道や古代思想の文脈では極めて重要な役割を果たします。

この時代の重要な文献は「古事記」と「日本書紀」です。2つの書物からウマシアシカビヒコヂを見てきましょう。

古事記の記載内容

「古事記」を見ると、世界が生まれた時に誕生した五柱(別天神)のうちの一柱で、4番目に誕生したのがウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)と記載されています。

次に国稚(くにわか)く浮べる脂のごとくして、久羅下那州多陀用弊流(くらげなすただよへる)之時に、葦牙の如く萌え騰る物に因りて成る神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)。

わかりやすく解説します。

その次に(4番目に)、世界ができ始めたばかりのころ、まだ大地はやわらかくて、油のように浮かんでいて、クラゲのようにぷかぷかと漂っていました。

そんな中で、葦(あし/よし)の芽が地面からすっと伸びるように、自然にふわっと生まれてきたものがあり、それが神さまとなりました。

その神様の名前は「ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)」といいます。

「日本の神様 解剖図鑑(平藤喜久子)」によると「別天神」のところで、「その後、葦がぐんぐん伸びていくようにして現れた神様がウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)」と書かれています。

また「ドロドロの地上から神様が誕生。海に浮かぶ油のような地上から2神が生まれた」と。

「最初に生まれた神様を抽象的に書き、次第に具体的な神様が現れるという創世神話の構成は、日本神話以外にギリシャ神話やエジプト神話にも見られる」とあることから、古事記編纂のときに参考にしたと考えられています。

「正しく読む古事記(武光誠・著)」の「1. 天地の始まり」によると、ウマシアシカビヒコヂは生命を大きく育てた神様とされています。

古事記の記載はこれだけです。

日本書紀の記載内容

次に「日本書紀」を見てみると、「日本書紀」冒頭の「第一段」では、天地開闢の神様についていくつかの異なる伝承=「一書(あるふみ)に曰く」として紹介されています。

その中の「一書に曰く(第六の一書)」において、ウマシアシカビヒコヂが登場します:

一書に曰く、天地初めて開けし時、國稚くにわかくして浮脂うきあぶらの如し。

中に葦牙あしかびの如く萌え出づるもの有り。名づけて宇摩志阿斯訶備比古遅神と曰ふ。

参考:日本書紀・第一巻・神代上・1段・一書(異伝)書6

わかりやすく解説すると、日本書紀も古事記の表現とほぼ同じ内容で、「クラゲのように漂っている国土の中から、葦の芽のように萌え出た神」として、ウマシアシカビヒコヂが登場したと書かれてあります。

神様の位置づけ・役割

ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)の位置づけ・役割について、古事記と日本書紀から読み解きます。

生成(うみのはじめ)の神様

芽吹き、命の誕生を象徴

独神であり、実体を持たない抽象的存在

具体的な神話行動は無し

「葦の芽」のように自然発生した命の象徴

自然の力(特に水辺・湿地の生命)を表す

ウマシアシカビヒコヂは後の国津神・天津神とは系統が異なっており、最初に登場する神様となっています。

ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)のご利益

神話・神名・象徴から推定される主なご利益は、以下のように考えられています。

1. 生命力の再生・芽生え・始まりの神様

神名に含まれる「葦牙(あしかび)」は、水辺から力強く生える葦の新芽を意味し、「生命の萌芽・新しい命のはじまり」を意味しています。

- 出産・安産

- 妊娠祈願

- 子宝成就

- 健康回復や体力再生

- 新規事業・物事のスタートの加護

新しいことをする、または起こることに良いことがあります。

2. 目に見えない存在を支える根源の神

古事記では「姿を現さず、すぐに身を隠した独神(ひとりがみ)」とされるため、「背後で世界を支える根源的な力」とも解釈されます。

- 目立たないところで支える人の守護(裏方・参謀型)

- 精神的な支えや基盤の安定

- 見えない力に守られる安心感(風水・土地守護)

3. 自然との調和・水辺の恵みの神

「葦」は湿地・水辺の植物。つまり、「湿地の豊かな自然環境」から生まれる神様という解釈もできます。

- 自然との調和

- 環境守護

- 農業・水稲の守護

- 水辺・川・湖の安全祈願

ウマシアシカビヒコヂの呼び方・表記

一般的なウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)以外にも呼び方は色々あります。書物や神社によって読み方が変わりますが、すべて同一神です。

| 呼び方・表記 | 意味 |

|---|---|

| ウマシアシカビヒコヂ | 一般的な呼び方 |

| 宇摩志阿斯訶備比古遅神(ウマシアシカビヒコヂノカミ) | 古事記・日本書紀での呼び方・表記。 |

| 宇摩志阿之訶備比古遅神(アメノウズメノミコト・アマノウスメ) | 日本書紀での呼び方・表記。 |

| 可美葦牙彦舅尊(ウマシアシカビヒコジノミコト) | 神社によって異なる |

| 可美葦芽彦遅神(ウマシアシカビヒコヂ) | 神社によって異なる |

ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)が祀られている神社

| 神社名 | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 出雲大社 | いずもたいしゃ | 島根県出雲市大社町 | 本殿御客座の一柱がウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神) |

| 足神神社 | あしがみじんじゃ | 三重県伊勢市宇治今在家町 | 主祭神がウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)=足神さん |

| 浮嶋神社 | うきしまじんじゃ | 愛媛県東温市牛渕 | 主祭神の一柱が可美葦牙彦舅尊(ウマシアシカビヒコジノミコト) |

| 高見神社 | たかみじんじゃ | 福島県北九州市八幡東区高見 | 主祭神の一柱がが可美葦芽彦遅神(ウマシアシカビヒコヂ) |

ウマシアシカビヒコヂノカミを主祭神として祀る神社は極めて少ないですが、天神系(造化三神など)を祀る神社で、配神・相殿神として名前が登場することがあります。

一部の神道研究神社や思想的に古神を重視する神社で、秘神的に信仰されることもあります。

アメノミナカヌシの日本神話についてさらに詳しく