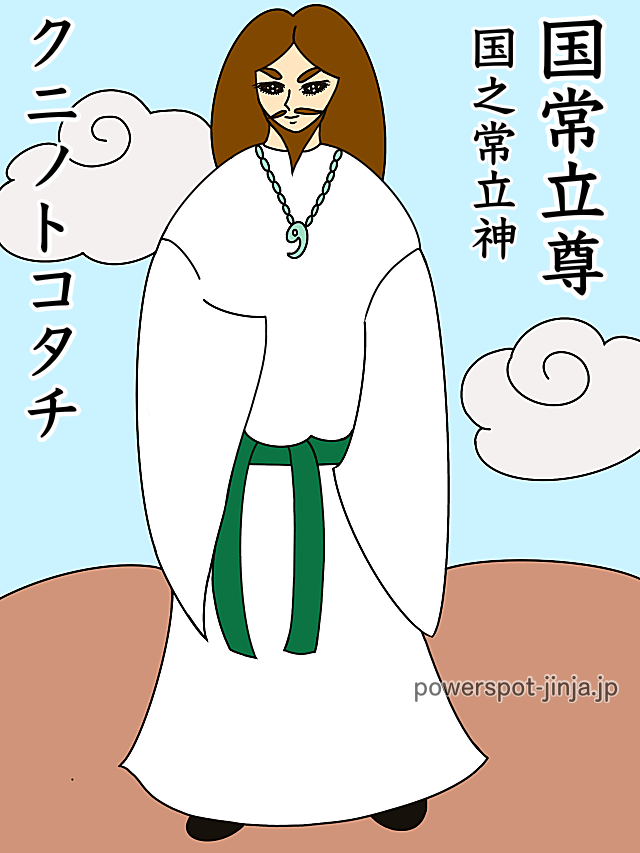

国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)はどんな神様なのか?またどのようなご利益があるのか?

簡単な説明、ご利益、呼び方・表記、祀られている神社について一覧でまとめています。

もっと詳しく

国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)はどんな神様?、どんなご利益があるの?

国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)は、日本神話の初期に登場する神様です。「神世七代(かみのよななよ)」の一柱。

一般的にクニノトコタチと呼ばれています。

何の神様?

国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)は、別天神(ことあまつかみ=別天地の神)5柱が現れた後に、日本創生に関与した神代七代(かみよななよ)の一柱で、その最初に登場する神様です。

名前の意味から判断すると、以下の通り

- 「国」:大地・地上世界(=国土)

- 「常立」:永続的に存在する、しっかりと立つ(=不動の基盤)

以上のことから、国之常立神は「天地創成の際に、大地の基盤として最初に安定した存在」という意味になります。

この時代の重要な文献である「古事記」と「日本書紀」から国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)を解説します。

古事記の記載内容

「古事記」を見ると、別天神の次、神代七代(かみよななよ)の最初に誕生したのがクニノトコタチと記されています。

次に成る神の名は国之常立神(クニノトコタチノカミ)、次に豊雲野神(トヨクムノノカミ)。

次に現れた神様の名は、国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)という神様でした。

「正しく読む古事記(武光誠・著)」では、「日本創生を担当する神様の中の最初の神様としてクニノトコタチが別天地の神々のあとで現れた」と書かれてあります。

その後、続いて神代七代の残り6柱の神様が次々に生まれたと記されています。

日本書紀の記載内容

次に「日本書紀」を見てみると、 一番最初の神様として登場しています。

天がまずでき上がって、地はのちに定まった。そうしてのちに、神がその中に生まれたもうた。

そのありさまは、開闢のはじめ土壌が浮かび漂うこと、ちょうど魚が水に浮かんでいるようであったが、そのとき、天と地の中間に一つの物が生まれた。

その形は葦の芽のようであって、これが国常立尊(クニノトコタチノミコト)という神となったのである。

参考:日本書紀(井上光貞・中公文庫・P.85〜86)より

古事記は最初の5柱(別天神・ことあまつかみ)の後に、神代七代(かみよななよ)の最初の神様として現れたとあります。

では、なぜ「日本書紀」では最初に現れた神様になっているのでしょうか。

「正しく読む古事記(武光誠・著)」によると、別世界にいる別天神の部分を省略し、神代七代から日本の神話を書き起こした。

だから「日本書紀」の本文の神代の記述は、神代七代の最初の国常立尊(クニノトコタチノミコト)=国之常立神(クニノトコタチノカミ)から始まっているのである」と。

つまり別の世界の話は省略したので「日本書紀」には最初の5柱は載っていないということでした※。

※ただし「日本書紀」本編以外「一書(あるふみ)」には別伝や異説が並記されており、その中の第三の一書に次のような記述があります。

メインの本文には直接出てこないものの、異伝の一つに「天常立尊(=天之常立神)」の名前が現れます。

天地初めて判(わか)るる時に、まず国常立尊(くにのとこたちのみこと)生れ、次に天常立尊(あめのとこたちのみこと)生まれたまふ。

参考:日本書紀・第一巻・神代上・第三段・一書(異伝)書1

わかりやすく解説すると、異伝には「天地が初めて分かれたときに、最初に国常立尊(クニノトコタチノミコト)が生まれ、その次に天常立尊(アメノトコタチノミコト)が生まれました」と書かれてあります。

神様の位置づけ・役割

国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)の位置づけ・役割について、古事記と日本書紀から読み解きます。

「古事記」におけるクニノトコタチの役割と位置づけ

- 「天の側の神様」に対して、「地上の原理・地上の安定」を象徴する神様

- 「常立」は、「地が(一時的なものではなく)永遠に安定して存在する」ことを表している

大地(地上)そのもの、または国土の根源的な神格としての意味を持った神様です。

「日本書紀」におけるクニノトコタチの役割と位置づけ

- 天地開闢の後に、最初に登場する神様

- 大地の生成・定着を象徴する神様

- 国家の始まり・国土の安定と直結する神格

「日本書紀」の一書の異伝では、天地開闢と同時に誕生した最初の神様とあり、「古事記」よりも重要な位置づけとして書かれています。

ご利益

神話・神名・象徴から推定される主なご利益は、以下のように考えられています。

- 土地の安定

- 家・建物の基礎の守護

- 国の平和と繁栄

- 健康長寿・永続の祈願

大きいところでは「国の繁栄と平和」や、家や土地を守ってくれる神様、そして永遠・不動の象徴から、健康長寿のご利益があります。

その他、修験道や陰陽道では、根源神・宇宙の法則の神様として進行されているところがあります。

これはアメノミナカヌシ(天之御中主神)、アメノトコタチ(天之常立神)と並ぶ存在とされています。

アメノトコタチ(天之常立神)は天界や天上を象徴するのに対し、神国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)は地上・大地・現世の基盤を象徴しているとされています。

天と地以外の漢字は全く同じ▼

- 天:アメノトコタチ(天之常立神/天常立尊)

- 地:クニノトコタチ(国之常立神/国常立尊)

そのため、クニノトコタチは地に足のついた生活の守護神とされており、土地・繁栄・生活基盤に関係することのご利益があるとされています。

※「古事記」はアメノトコタチ(別天上)の後にクニノトコタチ(神代七代)が誕生しますが、関連については記載されていません。

※「日本書紀」にも記載無し。一書(異伝)にはクニノトコタチの後に、アメノトコタチが誕生したと記載あり(上の「日本書紀」の記載内容を参照)

クニノトコタチの呼び方・表記

一般的なクニノトコタチノミコト/クニノトコタチノカミ以外にも呼び方は色々あります。書物や神社によって読み方が変わりますが、すべて同一神です。

| 呼び方・表記 | 意味 |

|---|---|

| アメノトコタチ | 一般的な呼び方 |

| 国之常立神(クニノトコタチノカミ) | 古事記での呼び方・表記。 |

| 国常立尊(アメノトコタチノミコト) | 日本書紀での呼び方・表記。 |

| 国常立命(アメノトコタチノミコト) | 神社による |

| 國常立命(アメノトコタチノミコト) | 神社による |

| 国底立尊(クニノソコタチノミコト) | 神社による |

| 天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ) | 吉田神道は国常立尊(クニノトコタチ)がアメノミナカヌシと同一神とし、大元尊神(宇宙根源の神)に位置づけている |

大阪府に国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)が祀られている神社

| 神社名(大阪府) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 國中神社 | くになかじんじゃ | 大阪府四條畷市清滝中町4-48 | 御祭神の一柱が國常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 五社神社 | ごしゃじんじゃ | 大阪府池田市鉢塚2-4-28 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 西代神社 | にしんだいじんじゃ | 大阪府河内長野市西代町16-5 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

京都府に国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)が祀られている神社

出雲大神宮のお守り「国常立尊守り」

| 神社名(京都府) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 出雲大神宮の御神体山「御影山」 | いずもだいじんぐう(みかげやま) | 京都府亀岡市千歳町千歳出雲無番地 | 御神体山「御影山」の主祭神が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 一宮神社 | いっきゅうじんじゃ | 京都府綾部市安場町東ノ段20-1 | 御祭神が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 熊野若王子神社 | くまのにゃくおうじじんじゃ | 京都市左京区若王子町2 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 澤神社 | さわじんじゃ | 京都府綾部市栗町裏山2 | 御祭神の西殿社(澤社)の一柱が國常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 城南宮 | じょうなんぐう | 京都市伏見区中島鳥羽離宮町7 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 天神社 | てんじんじゃ | 京都府福知山市多保市1100 | 御祭神が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 早尾神社 | はやおじんじゃ | 京都市西京区大原野石作町灰谷丸尾1 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

兵庫県に国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)が祀られている神社

| 神社名(兵庫県) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 芦屋神社 | あしやじんじゃ | 兵庫県芦屋市東芦屋町20-3 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 合山神社 | あやまじんじゃ | 兵庫県西脇市合山町563 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 有間神社の末社「国常立尊社」 | ありまじんじゃ(くにのとこたちしゃ) | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | 末社「国常立尊社」の御祭神が有間神社 |

| 石橋神社 | いしばしじんじゃ | 兵庫県美方郡新温泉町石橋561 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 稲荷神社 | いなりじんじゃ | 兵庫県加東市高岡549 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 石屋神社 | いわやじんじゃ | 兵庫県淡路市岩屋799 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 歌長神社 | うたながじんじゃ | 兵庫県美方郡新温泉町歌長804 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 産霊神社 | うぶすなじんじゃ | 兵庫県養父市万久里371-1 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 大神神社 | おおかみじんじゃ | 兵庫県丹波市青垣町東芦田2287 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 大年神社(加西市北条町) | おおとしじんじゃ | 兵庫県加西市北条町東高室829 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 大年神社(加西市東長町) | おおとしじんじゃ | 兵庫県加西市東長町93 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 大年神社(姫路市) | おおとしじんじゃ | 兵庫県姫路市夢前町戸倉837 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 大歳神社(加西市東剣坂町) | おおとしじんじゃ | 兵庫県加西市東剣坂町194 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 大歳神社(加西市福住町) | おおとしじんじゃ | 兵庫県加西市福住町1054 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 神元神社 | かみもとじんじゃ | 兵庫県姫路市夢前町莇野1747-1 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 國常神社 | くにのとこじんじゃ | 兵庫県朝来市生野町円山541 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 熊野神社(淡路市) | くまのじんじゃ | 兵庫県淡路市王子122 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 熊野神社(三木市) | くまのじんじゃ | 兵庫県三木市別所町興治140 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 熊野神社(たつの市) | くまのじんじゃ | 兵庫県たつの市三津町岩見808 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 神本神社 | こうもとじんじゃ | 兵庫県神戸市西区枝吉4 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 権現神社 | ごんげんじんじゃ | 兵庫県加古川市加古川町中津108 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 里神社 | さとじんじゃ | 兵庫県加西市山下町456 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 山王神社 | さんのうじんじゃ | 兵庫県西脇市谷町116 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 十一神社 | じゅういちじんじゃ | 兵庫県南あわじ市市円寺247 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 十一明神神社 | じゅういちみょうじんじんじゃ | 兵庫県南あわじ市市十一ケ所437 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 十二世神社 | じゅうにせじんじゃ | 兵庫県佐用郡佐用町末広145 | 御祭神の一柱が国之常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 白川神社 | しらかわじんじゃ | 兵庫県神戸市長田区長者町19 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 新宮神社 | しんぐうじんじゃ | 兵庫県小野市河合中町2 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 勢主山神社 | せしゅやまじんじゃ | 兵庫県美方郡香美町村岡区高津401 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 大神宮社 | だいじんぐうしゃ | 兵庫県豊岡市但東町栗尾278 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 高峯神社 | たかみねじんじゃ | 兵庫県加西市畑町1063 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 地神社 | ぢじんじゃ | 兵庫県多可郡多可町加美区寺内410 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 剱之宮王子神社 | つるぎのみやおうじじんじゃ | 兵庫県加西市剣坂町818 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 天一神社(神戸市) | てんいちじんじゃ | 兵庫県神戸市西区押部谷町押部496 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 天一神社(三木市) | てんいちじんじゃ | 兵庫県三木市志染町窟屋331 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 天満神社 | てんまじんじゃ | 兵庫県神崎郡市川町下瀬加1147 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 常立神社 | とこたちじんじゃ | 兵庫県美方郡新温泉町正法庵岡27 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 櫨谷神社 | はぜたにじんじゃ | 兵庫県神戸市西区櫨谷町福谷3-1 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 八王子神社(河合西町) | はちおうじじんじゃ | 兵庫県小野市河合西町228-1 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 八王子神社(河合中町) | はちおうじじんじゃ | 兵庫県小野市河合中町161 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 八幡神社 | はちまんじんじゃ | 兵庫県加東市川高201 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 船城神社 | ふなきじんじゃ | 兵庫県丹波市春日町歌道谷551-1 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 松上神社(新温泉町高末) | まつがみじんじゃ | 兵庫県美方郡新温泉町高末308 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 松上神社(新温泉町伊角) | まつがみじんじゃ | 兵庫県美方郡新温泉町伊角4 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 美坂社 | みさかしゃ | 兵庫県三木市別所町東這田712 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 御崎神社 | みさきじんじゃ | 兵庫県明石市東藤江2-15 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 若一神社 | わかいちじんじゃ | 兵庫県南あわじ市神代浦壁87 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

奈良県に国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)が祀られている神社

| 神社名(奈良県) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 国常立神社 | くにとこたちじんじゃ | 奈良県橿原市南浦町 | 御祭神の一柱が國常立命(アメノトコタチノミコト) |

| 十二社神社 (藤森) | じゅうにしゃじんじゃ | 奈良県大和高田市藤森299 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 十二社神社 (吉野町宮滝) | じゅうにしゃじんじゃ | 奈良県吉野郡吉野町宮滝327 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 十二社神社 (吉野町樫尾) | じゅうにしゃじんじゃ | 奈良県吉野郡吉野町樫尾124 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 十二社神社 (吉野町菜摘) | じゅうにしゃじんじゃ | 奈良県吉野郡吉野町菜摘28 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 十二社神社 (吉野町左曽) | じゅうにしゃじんじゃ | 奈良県吉野郡吉野町左曽128 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 十二社神社 (川上村東川) | じゅうにしゃじんじゃ | 奈良県吉野郡川上村東川794 | 御祭神の一柱が國常立命(クニノトコタチノノカミ) |

| 十二社神社 (吉野町御園) | じゅうにしゃじんじゃ | 奈良県吉野郡吉野町御園361 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 十二社神社 (桜井市) | じゅうにしゃじんじゃ | 奈良県桜井市出雲650 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 玉置神社 | たまきじんじゃ | 奈良県吉野郡十津川村玉置川1 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 天皇神社 | てんのうじんじゃ | 奈良県吉野郡吉野町樫尾58 | 御祭神の一柱が國常立命(クニノトコタチノノカミ) |

奈良県吉野郡に「十二社神社」という同一名の神社がたくさんあります。

滋賀県に国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)が祀られている神社

| 神社名(滋賀県) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 印岐志呂神社 | いきしろじんじゃ | 滋賀県草津市片岡町245 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 大地神社 | おおちじんじゃ | 滋賀県蒲生郡日野町深山口734 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 上葦穂神社 | かしほじんじゃ | 滋賀県湖南市柑子袋931 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 桂城神社 | かつらぎじんじゃ | 滋賀県犬山郡甲良町下之郷1487 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 貴船神社 | きぶねじんじゃ | 滋賀県湖南市岩根732 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 繖峰三神社 | さんぽうさんじんじゃ | 滋賀県東近江市伊庭町34 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 地主神社 | じしゅじんじゃ | 滋賀県大津市葛川坊村町116 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 十二神社(日野町大谷) | じゅうにじんじゃ | 滋賀県蒲生郡日野町大谷316 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 十二神社(日野町西明寺) | じゅうにじんじゃ | 滋賀県蒲生郡日野町西明寺1237 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 神明神社 | しんめいじんじゃ | 滋賀県東近江市南清水町174 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 天照神社 | てんしょうじんじゃ | 滋賀県東近江市茨川町151 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 天神社(近江八幡市) | てんじんじゃ | 滋賀県近江八幡市浄土寺町1-3 | 御祭神が国底立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 天神社(守山市川田町1371) | てんじんじゃ | 滋賀県守山市川田町1371-1 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 天神社(守山市川田町1143) | てんじんじゃ | 滋賀県守山市川田町1143 | 御祭神の一柱が國常立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 天孫神社 | てんそんじんじゃ | 滋賀県大津市京町3-3-36 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 長谷野神社 | ながたにのじんじゃ | 滋賀県東近江市蛇溝町1043 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 八幡神社 | はちまんじんじゃ | 滋賀県蒲生郡竜王町庄70 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 林天神社 | はやしてんじんじゃ | 滋賀県近江八幡市浄土寺町51-1 | 御祭神が国底立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 日吉神社(東近江市) | ひよしじんじゃ | 滋賀県東近江市今崎町296 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 日吉神社(長浜市) | ひよしじんじゃ | 滋賀県長浜市高月町洞戸102 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

| 藤尾神社 | ふじおじんじゃ | 滋賀県大津市藤尾奥町1-1 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 明喜神社 | めいきじんじゃ | 滋賀県湖南市三雲1898 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 山津照神社 | やまつてるじんじゃ | 滋賀県米原市能登瀬390 | 御祭神が国常立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 立志神社 | りゅうしじんじゃ | 滋賀県湖南市三雲1353 | 御祭神の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 若宮神社 | わかみやじんじゃ | 滋賀県大津市下阪本6-5-1 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノソコタチノミコト) |

和歌山県に国常立尊/国之常立神(クニノトコタチ)が祀られている神社

| 神社名(和歌山県) | 読み方 | 住所 | ゆえん |

|---|---|---|---|

| 貴志川八幡宮 | きしがわはちまんぐう | 和歌山県紀の川市貴志川町岸宮1124-1 | 配祀の一柱が国常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 熊野速玉大社 | くまのはやたまたいしゃ | 和歌山県新宮市新宮1 | 相殿(上四社・第三殿・証誠殿)の一柱が国常立尊(クニノソコタチノミコト) |

| 十三神社 | じゅうさんじんじゃ | 和歌山県海草郡紀美野町野中493 | 御祭神の一柱が國常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 立神社 | たてじんじゃ | 和歌山県有野市野700 | 御祭神の一柱が國常立神(クニノトコタチノカミ) |

| 八立稲神社 | やたちねじんじゃ | 和歌山県田辺市17-5 | 御祭神の一柱が国常立尊(クニノトコタチノミコト) |

| 山口神社 | やまぐちじんじゃ | 和歌山県和歌山市谷字平山377 | 御祭神の一柱が国常立命(クニノトコタチノミコト) |

アメノミナカヌシの日本神話についてさらに詳しく